Carex parciflorat var. macroglossa 小数珠菅

カヤツリグサ科 スゲ属 タマツリスゲ節

高さ10〜40cm 多年草

花:5〜6月、頂小穂は雄性で緑白色、側小穂は雌性で1〜3個、まばらに数個の果胞

カヤツリグサ科 スゲ属 タマツリスゲ節

高さ10〜40cm 多年草

花:5〜6月、頂小穂は雄性で緑白色、側小穂は雌性で1〜3個、まばらに数個の果胞

《名前の由来》 ジュズスゲに似ているが、より小さいことから。らしいけれど、、、

《場所》 北海道〜九州:湿った林床、休耕田、水田の畔など

いしのまきで。

いつもの車で行く市内の山の林道で見たもの

日当たりが悪いせいか小さくタマツリスゲのように少ない小花の小穂だった(↓ちょっと大きい画像にリンク)

'23.05.25

”根茎は短く叢生”

タマツリスゲは

基部が濃い赤紫色、雌小穂の果胞まばらで4個以下、下部の小穂は長い柄があって垂れ下がる、雄小穂が赤紫色を帯びる などが見分けポイント

'23.05.25

'23.05.25

1番上の小穂

'23.05.25

2番目

'23.05.25

基部の鞘は薄い色

'23.05.25

少しもらってきた

頂小穂は雄小穂で鱗片は淡緑色、柄は短く雌小穂とあまり変わらない高さになっていた

'23.05.25

下の雌小穂

'23.05.25

果苞 長さ6㎜ぐらいだった

'23.05.25

”果胞は長さ5〜6mm〜8mm、有脈で無毛、長いくちばしがあり、口部は斜め切形(凹形とされているのもあった)”

果実を出してみた。花柱が曲がっている

果苞にしっかり包まれていて付け根の所がなかなか外れなかった

'23.05.25

家の元田んぼにあったのは倒れていたけれど花茎が50㎝ぐらいあった

日当たりの良い休耕田などでは大株になることが多いそうなので高さも高いのだろう

大株だったけれど周りの草が多くて全体を写せなかった

'24.05.27

長くなって倒れ気味のが多かった

葉の幅は1.5〜3㎜ぐらいあった

花茎は長いのは50㎝を超えているのがあったけれど

普通は”花茎は高さ10〜40cm” らしい。

”葉は粉緑色で幅2〜10mm”

基部の鞘はあまり濃い色でない

'24.05.27

雌小穂が3個ついているもの

長さは2㎝に近いのもあった

'24.05.27

”側小穂は雌性、1〜3個、長さ1〜1.5cm、まばらに数個の果胞をつけ、ふつう柄は短く直立、または斜上”

2番目の雌小穂

'24.05.27

3番目(最下)の雌小穂には長い柄があったけれど垂れてはいなかったような

'24.05.27

頂小穂は雄性で鱗片が白っぽくて 普通は柄は短い

週小穂の長さは1㎝前後だった

雌小穂には苞葉があって花序より長い

'24.05.27

雄小穂の柄が長めのもあった

'24.05.27

雄小穂が全体が白っぽくなっているのもあった

'24.05.27

2番めの雌小穂

雌鱗片は雄鱗片と同じように膜質で淡緑色で中肋は緑色。芒はほとんどないようだ

長さは普通、果苞の半分ぐらいらしい

'24.05.27

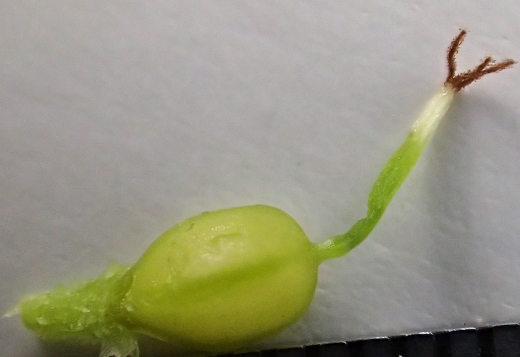

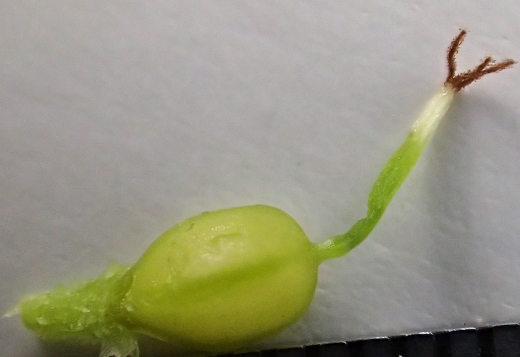

果実が色がついているので前のより熟しているようだ

'24.05.27

”長さ2〜2.5mm”

上から三稜形を確認^^

'24.05.27

柱頭が3岐しているのがわかるのが外せた

'24.05.27

いつもの車で行く市内の山の林道で見たもの

日当たりが悪いせいか小さくタマツリスゲのように少ない小花の小穂だった(↓ちょっと大きい画像にリンク)

'23.05.25

”根茎は短く叢生”

タマツリスゲは

基部が濃い赤紫色、雌小穂の果胞まばらで4個以下、下部の小穂は長い柄があって垂れ下がる、雄小穂が赤紫色を帯びる などが見分けポイント

'23.05.25

'23.05.25

1番上の小穂

'23.05.25

2番目

'23.05.25

基部の鞘は薄い色

'23.05.25

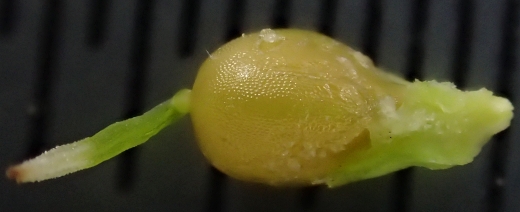

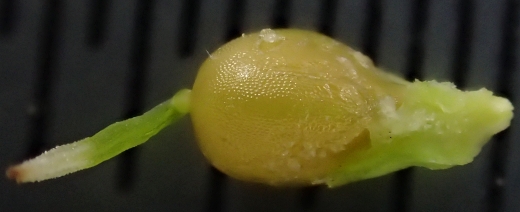

少しもらってきた

頂小穂は雄小穂で鱗片は淡緑色、柄は短く雌小穂とあまり変わらない高さになっていた

'23.05.25

下の雌小穂

'23.05.25

果苞 長さ6㎜ぐらいだった

'23.05.25

”果胞は長さ5〜6mm〜8mm、有脈で無毛、長いくちばしがあり、口部は斜め切形(凹形とされているのもあった)”

果実を出してみた。花柱が曲がっている

果苞にしっかり包まれていて付け根の所がなかなか外れなかった

'23.05.25

家の元田んぼにあったのは倒れていたけれど花茎が50㎝ぐらいあった

日当たりの良い休耕田などでは大株になることが多いそうなので高さも高いのだろう

大株だったけれど周りの草が多くて全体を写せなかった

'24.05.27

長くなって倒れ気味のが多かった

葉の幅は1.5〜3㎜ぐらいあった

花茎は長いのは50㎝を超えているのがあったけれど

普通は”花茎は高さ10〜40cm” らしい。

”葉は粉緑色で幅2〜10mm”

基部の鞘はあまり濃い色でない

'24.05.27

雌小穂が3個ついているもの

長さは2㎝に近いのもあった

'24.05.27

”側小穂は雌性、1〜3個、長さ1〜1.5cm、まばらに数個の果胞をつけ、ふつう柄は短く直立、または斜上”

2番目の雌小穂

'24.05.27

3番目(最下)の雌小穂には長い柄があったけれど垂れてはいなかったような

'24.05.27

頂小穂は雄性で鱗片が白っぽくて 普通は柄は短い

週小穂の長さは1㎝前後だった

雌小穂には苞葉があって花序より長い

'24.05.27

雄小穂の柄が長めのもあった

'24.05.27

雄小穂が全体が白っぽくなっているのもあった

'24.05.27

2番めの雌小穂

雌鱗片は雄鱗片と同じように膜質で淡緑色で中肋は緑色。芒はほとんどないようだ

長さは普通、果苞の半分ぐらいらしい

'24.05.27

果実が色がついているので前のより熟しているようだ

'24.05.27

”長さ2〜2.5mm”

上から三稜形を確認^^

'24.05.27

柱頭が3岐しているのがわかるのが外せた

'24.05.27

間違いやご意見、ご感想などありましたら、すみれ想のメールフォームからご連絡をよろしくお願いいたします。